- L'histoire du Prêtre-Jean est un exemple

typique du mythe du héros, né de l'imagination humaine à partir d'un

fait réel, mais que les distances ou les événements rendent invérifiable.

On voit se former un personnage de légende, paraissant toutefois appartenir

à la réalité quand il se trouve étayé par quelques brins de vérité.

Il est utilisé ensuite par des intérêts liés à la religion, à la politique,

à la guerre ou au commerce, sans perdre pour cela son influence mystique

sur les esprits crédules.

- Apparu dans l'Europe du Moyen Age, à l'époque

des croisades, le mythe place dans un Orient mystérieux un souverain

chrétien riche et puissant, capable de prendre l'islam à revers, et

par conséquent de sauver la Jérusalem chrétienne.

- Le Prêtre-Jean avait eu un prédécesseur,

le roi David, nom que se transmettaient les souverains de la dynastie

chrétienne des Bagratides qui régnèrent en Géorgie et en Arménie entre

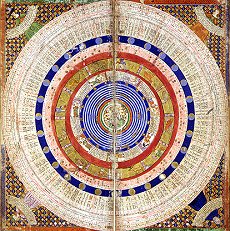

886 et 1045, et qui prétendaient descendre du roi biblique. On le

trouve représenté sur les mappemondes médiévales comme le porteur

des clefs des portes du Caucase qui arrêtent les démons Gog et Magog.

- En 1046, les Seldjoukides (des Turcs islamisés

arrivés au Moyen-Orient) conquièrent l'Arménie, puis, en 1054, la

Géorgie. Peu à peu, le souvenir de roi David s'efface, il est « remplacé

» par un mystérieux Prêtre-Jean. Le point de naissance du mythe

est peut-être l'événement relaté dans la chronique de l'évêque

Otton de Freising, oncle de l'empereur d'Allemagne, qui écrit qu'en

1145 un représentant des Eglises orientales, l'évêque arménien de

Jabala (l'antique Byblos), est venu à Rome annoncer que la prise

récente d'Edesse par les musulmans risque de provoquer la destruction

des communautés chrétiennes d'Orient. Mais,

ajoute-t-il, un souverain chrétien, à la fois roi et prêtre, nommé

Jean, dont le royaume se trouve dans la lointaine Asie, au-delà même

de la Perse, s'est mis en route vers l'Occident à la tête d'une armée

formidable qui a commencé par vaincre des armées de musulmans, mais

qui a été contraint de retourner momentanément dans son pays à cause

d'une épidémie qui a ravagé ses troupes. Cette déclaration a sans

doute pour but d'inciter les croisés, attaqués par les Turcs à tenir

bon car le Prêtre-Jean va revenir avec sa puissante armée pour sauver

le royaume chrétien de Jérusalem.

- La nouvelle a cependant une origine

bien réelle, mais son interprétation est détournée. Il s'agit

en effet de l'écho lointain de la victoire de la tribu mongole

des Kara-Khitaï en 1141 sur une armée de Seldjoukides stationnée

en Asie Centrale. A ceci près que les Kara-Khitaï, voisins de

la Chine, sont en réalité des bouddhistes. Mais la présence

de chrétiens nestoriens dans les populations d'Asie Centrale

contribue probablement à la légende. Les nestoriens (voir Historia

Thématique n° 82 ) sont des chrétiens condamnés comme hérétiques

par le concile d'Ephèse en 431, pour leur croyance en la nature

divine et humaine distinctes dans le Christ. Rejetés par l'Eglise

catholique, ils se sont installés en Asie où ils ont acquis

des positions importantes : il y aura des nestoriens même dans

la famille de Gengis Khan. Leur dévotion en Jésus et le port

de la Croix sur leurs vêtements les feront prendre par les premiers

voyageurs européens et par les chroniqueurs pour des sujets

du Prêtre-Jean en personne.

|

|

- Curieusement,

l'annonce de l'évêque arménien provoque pendant plusieurs années

l'apparition de lettres émanant prétendument du Prêtre-Jean, adressées

au pape Alexandre III, à Frédéric Ier Barberousse, empereur germanique,

à Louis VII roi de France et à Alphonse Enriquez, roi du Portugal.

Il y est écrit que le Prêtre-Jean étend sa domination sur les trois

Indes et sur plusieurs autres pays, que soixante-dix rois sont ses

vassaux, que parmi les peuples soumis il y a, entre autres, les dix

tribus perdues d'Israël qu'Alexandre le Grand a enfermées derrière

la muraille de Gog et Magog. Quand ce Prêtre-Jean part à la guerre,

il fait brandir dix croix d'or ornées de pierres précieuses, derrière

chacune d'elle marchent dix mille cavaliers et cent mille hommes à

pied. Dans la lettre à Manuel Comnène, empereur Byzance (1143-1180),

le Prêtre-Jean ajoute qu'il est le propriétaire de la rivière Ydonis

qui vient du paradis terrestre chargée d'émeraudes, de saphirs, de

rubis et de... poivre ! Il prétend avoir une fontaine qui donne l'âge

de 32 ans à tout homme qui s'y baigne ; lui-même déclare qu'il a 562

ans parce qu'il s'y est baigné six fois. Il dit aussi qu'un grand

roi d'Israël est son vassal et qu'il reçoit de lui un tribut annuel

de deux cents chevaux chargés d'or et de pierres précieuses. Ces fables

sont tout à fait prises au sérieux par les hommes du Moyen Age, enclins

à croire au merveilleux.

- Plus la pression de l'islam se fait menaçante

contre la Terre Sainte, plus la croyance en l'existence du Prêtre-Jean

se répand en Europe. L'évêque d'Acre écrit au pape Honoré III, en

1219, que le Prêtre-Jean, avec ses puissantes armées, est l'envoyé

de Dieu qui va venir exterminer les païens et les musulmans. Quoi

qu'il en soit, personne ne sait où se trouve son royaume, mais on

se remet à penser à l'Extrême-Orient. On envoie en Asie des moines

chargés de le trouver. Le frère franciscain Jean du Plan Carpin, de

retour de Mongolie en 1247, propose Muhammad sultan du Kharezm comme

candidat possible. Mais le moine et chroniqueur Guillaume de Rubrouck,

en 1254, lui préfère un chef des Naïmans, mongols en partie manichéens,

tout en reconnaissant que leur nombre et leur puissance sont très

inférieurs à ce qu'on pouvait attendre du Prêtre-Jean. Ce sont là

quelques exemples de tentatives pour identifier le sauveur espéré.

Pour Marco Polo, le Prêtre-Jean est le khan des Ongüt, tribu turque

manichéenne installée près de la boucle du fleuve Jaune, opinion partagée

par le frère Jean de Monte-Corvino, envoyé par le pape en 1305 en

Chine, et qui rapporte qu'il a rencontré près de la Muraille un roi

chrétien nommé Georges, qui se prétend descendant du Prêtre-Jean «

des Indes ».

- Pourtant, l'opinion la plus générale

est que le royaume du Prêtre-Jean se situe quelque part en Asie

Centrale ou en Chine, bien que l'on persiste à l'appeler Prêtre-Jean

des Indes. A partir de l'arrivée de Gengis Khan, en 1206, et

des conquêtes mongoles qui s'ensuivent, les récits des voyageurs

sont unanimes à rabaisser le Prêtre-Jean au rôle de simple vassal

du khan. Dans les lettres et les chroniques, on commence à utiliser

le nom de Tatars pour désigner aussi bien les Mongols que les

Turcs nomades. Parmi les Tatars se trouvent des chrétiens, ce

qui explique qu'on persiste à localiser le Prêtre-Jean dans

une des régions de l'Est asiatique. Une des conséquences de

la domination mongole est paradoxalement un extraordinaire mélange

de populations, avec un développement des voyages entre l'Occident

et l'Orient. Moines et marchands chrétiens rapportent, à leur

retour d'Asie centrale et de Chine, la nouvelle désolante de

l'inexistence probable du « vrai » Prêtre-Jean dans ces régions.

|

|

- Ne

l'ayant pas trouvé en Asie, la chrétienté européenne transporte le

mythe en Inde. Il existait déjà des communautés anciennes de chrétiens

indiens, appelés chrétiens de saint Thomas, du nom du premier évangélisateur

de l'Inde. Les brahmanes, réputés chastes et vertueux, sont un moment

pris pour des chrétiens retirés du monde. On trouve aussi une allusion

à un souverain chrétien de l'Inde du Nord dans le récit que Clavijo

fait de son ambassade auprès de Tamerlan en 1406, mais il se contente

de le désigner par une initiale : « On l'appelle N.» (Négus ?) D'ailleurs,

au Moyen Age, ce qu'on appelle Inde prête à confusion, notamment chez

les cartographes qui en poussent les limites jusqu'en Afrique orientale.

- Depuis longtemps, les Occidentaux

connaissent l'existence d'un empire éthiopien, situé quelque

part vers la Nubie ou l'Egypte, par des moines abyssins arrivés

en pèlerinage à Jérusalem et par la remise d'une lettre du négus

au pape. Un moine dominicain, frère Jourdain de Severac, nommé

évêque sur la côte du Malabar par le pape Jean XXII, rédige

à son retour une relation assez fantaisiste de son voyage où

il parle de l'Inde troisième, qu'il situe vaguement du côté

de l'Afrique orientale, près du lac Zanzibar. Il reste pourtant

des gens qui persistent à placer le Prêtre-Jean en Asie de l'Est

et d'autres qui le croient en Inde, en dépit de n'avoir pas

pu l'y découvrir dans toute sa gloire.

|

|

- Au XIVe siècle, l'idée que l'Ethiopie

pourrait être le royaume du Prêtre-Jean commence à gagner du terrain,

surtout après qu'une ambassade envoyée par le negusa nagast (négus

d'Ethiopie, en éthiopien) arrive à la cour papale d'Avignon en 1310.

La venue en Europe d'autres voyageurs éthiopiens, ainsi que la diffusion

d'informations provenant de chrétiens ayant séjourné au Moyen-Orient

et en Arabie, confortent l'opinion qu'il existe bien quelque part

vers la pointe nord-est de l'Afrique un royaume chrétien nommé Ethiopie

(nom peu familier aux Européens qui le rapprochent du grec aithiopios

« au visage brûlé, noir ») et dont le souverain, à la fois prêtre

et roi, est en guerre contre les musulmans. Plusieurs chroniqueurs

arabes lui prêtent même le pouvoir redoutable de détourner le cours

du Nil - en réalité, c'est le Nil bleu, une des grandes branches du

Nil qui coule en Abyssinie - pour assécher et ruiner le Soudan et

l'Egypte, et la menace de cette arme écologique renforce le désir

des chrétiens de s'allier à lui contre l'islam. Les informations sur

l'emplacement exact de ce pays et sur son roi, que l'on continue malgré

tout à appeler le Prêtre-Jean, restent assez floues. La découverte

de son royaume, l'Ethiopie, et de son souverain, le négus, sont l'oeuvre

du Portugal, alors le premier pays européen à lancer ses navires sur

les mers du Sud. On trouve trace du passage d'un ambassadeur éthiopien

appelé Georges à Lisbonne en 1452. Il est peut-être déjà question

d'un projet d'alliance, car le roi du Portugal, Alphonse V, décide

en 1454 que l'ordre du Christ, dont le prince Henri le Navigateur

est le grand maître, ajoutera à sa juridiction la Guinée, la Nubie

et l'Ethiopie.

- Cependant, ce qui va amener le mythe du

Prêtre-Jean sur l'impitoyable terrain de la réalité est sans doute

l'extraordinaire information recueillie en 1486 par les navigateurs

portugais auprès des populations du Bénin alors qu'ils commencent

l'exploration des côtes africaines en vue de la découverte de l'Inde

: « A vingt lunes de marche, leur disent les notables du Bénin, vers

le nord, au sud de l'Egypte, règne le grand roi Ogané, que nous vénérons

et à qui nous envoyons des ambassadeurs. Nous ne le voyons jamais

car il nous reçoit dissimulé derrière un grand voile d'où sort seulement

son pied quand il nous donne congé. » Depuis des temps anciens, les

nobles du Bénin doivent recevoir son approbation pour élever au trône

celui d'entre eux qui doit succéder au roi défunt. Il donne son accord

en lui envoyant un casque et une croix en cuivre brillant. Le nouveau

roi du Bénin se doit de porter cette croix à son cou s'il veut être

reconnu officiellement. Au vu du rapport de ses navigateurs, le roi

Jean II du Portugal envoie deux moines en éclaireurs vers le pays

du roi Ogané, mais ils ne peuvent même pas dépasser Jérusalem car

ils ne parlent pas l'arabe.

- Le roi du Portugal et ses conseillers pensent

que le roi Ogané - on ne connaît aucun roi d'Ethiopie de ce nom !

- est en réalité le Prêtre-Jean et que son royaume doit se trouver

dans la partie arabique de l'Inde mineure que l'on appelle Ethiopie.

Il envoie cette fois-ci deux hommes expérimentés, Pedro da Covilhã

et Afonso de Paiva, à qui il remet une lettre pour le Prêtre-Jean,

un planisphère pour y marquer l'emplacement exact de son royaume et

une somme d'argent.

- Les émissaires partent le 7 mars 1487,

habillés à l'arabe, et gagnent Le Caire. Là, ils se séparent. Pedro

da Covilhã doit se rendre d'abord en Inde pour découvrir le port d'embarquement

des épices destinées aux pays méditerranéens, et Afonso de Paiva doit

aller jusqu'en Ethiopie pour y rencontrer le Prêtre-Jean, étant entendu

qu'ils se retrouveront au Caire après leur mission. Afonso de Paiva

disparaît en cours de route, sans laisser de trace. Pedro da Covilhã,

de retour de son périple en Inde, est rejoint au Caire par un marchand

juif porteur d'une lettre du roi Jean II qui ordonne de poursuivre

coûte que coûte la recherche du Prêtre-Jean. Parfaitement intégré

au milieu musulman, Pedro da Covilhã réussit à traverser l'Arabie

et à débarquer à Zeila, l'ancien port éthiopien. De là, il s'enfonce

à l'intérieur des terres et gagne les hauts plateaux pour y trouver

enfin, près de la capitale royale Gondar, le campement impérial où

il est accueilli chaleureusement, en l'an 1494, par le négus qui se

nomme « Alexandre, Lion de Juda, Roi des Rois ». Rien à voir avec

le Prêtre-Jean ! Mais les Portugais s'obstinent à appeler les empereurs

d'Ethiopie Prêtre-Jean, pour le prestige sans doute, et peut-être

parce que les sujets de l'empereur s'adressent à lui en disant zan

hoy « monseigneur », ce qui semble avoir une analogie phonétique avec

Jean.

- L'empereur d'Ethiopie est certes

chrétien, de l'antique rite copte, proche de la religion hébraïque,

héritier d'un royaume qui a dominé jadis tous les pays face

à l'Arabie, mais que l'arrivée de l'islam et son extension ont

refoulé des rives de la mer Rouge et réduit aux régions des

plateaux et des hautes montagnes où passe le Nil bleu. Cependant,

les empereurs d'Ethiopie continuent à résister aux attaques

acharnées des pays musulmans qui les encerclent. Il existe même

en Ethiopie une communauté de juifs retirée dans des lieux inaccessibles.

Pedro da Covilhã, le premier ambassadeur européen qui rencontre

le négus, a un destin pittoresque. Il se prépare à regagner

le Portugal lorsque le négus Alexandre meurt et que son successeur,

le négus Naod, lui enjoint de rester : la coutume veut qu'on

ne laisse pas repartir un étranger talentueux que l'on aime.

On lui fournit une résidence et une épouse éthiopienne (Covilhã

est déjà marié au Portugal) dont il aura plusieurs enfants.

Traité comme un noble, il est reçu à la cour où il rencontre

Nicola Bianca, un peintre italien, qui peint des fresques dans

les églises éthiopiennes.

|

|

- Plus de vingt ans passent jusqu'à l'arrivée

en 1520 d'une nouvelle ambassade portugaise envoyée par le roi Manuel

II. Quand celle-ci repart, le négus Lebna Dengel (que les Portugais

appellent David) autorise Covilhã à la suivre. Mais celui-ci, qui

pourtant a montré une grande joie à revoir ses compatriotes, refuse

et choisit de rester en Ethiopie où il termine ses jours entouré des

siens. Dans cette ambassade se trouve le père Francisco Alvares qui

va écrire une relation détaillée des gens, des coutumes, des rites

et des terres de l'Ethiopie de son temps, publiée en 1540 à Lisbonne,

Verdadeira Informação das Terras do Preste Joao das Indias . C'est

donc au début du XVIe siècle que le personnage mythique du Prêtre-Jean

est remplacé par un souverain chrétien bien réel, allié des Portugais.

Ceux-ci opèrent alors en mer Rouge contre les musulmans, renforcés

par l'arrivée des Turcs et qui détiennent par surcroît la voie du

passage des marchandises venues de l'Inde. Ce sont donc des concurrents

redoutables.

- Pendant les rares périodes de paix avec

ses voisins, le négus se montre magnifiquement vêtu, entouré d'une

cour bariolée, va prier dans les églises creusées dans le rocher,

sous le patronage de l' abuma (le patriarche nommé par l'Eglise jacobite

d'Alexandrie). Le barnagais (commandant des terres de la mer) guide

les envoyés portugais jusqu'à lui. Son armée est très combative, mais

insuffisante en nombre et équipée seulement d'armes blanches, alors

que les musulmans possèdent des arquebuses et des canons fournis par

les Turcs. Ces derniers arrivent de plus en plus en mer Rouge et les

navires portugais tentent avec difficulté de s'y opposer. Le Prêtre-Jean

est leur unique allié dans ces régions, mais il vient de subir une

terrible défaite et doit se réfugier avec ses derniers fidèles dans

les montagnes. Il appelle les Portugais à son secours. Ceux-ci réussissent

en 1541 à débarquer une troupe de 400 hommes avec des canons commandée

par Christophe de Gama, neveu du grand Vasco, et à battre l'armée

des musulmans. Ils sont eux-mêmes vaincus par une puissante contre-attaque

et perdent 200 hommes, dont leur commandant. Les survivants portugais

rassemblent autour d'eux des paysans éthiopiens, mettent à leur tête

le jeune et vaillant négus Galawdewos (Claudius), et remportent une

victoire totale sur les musulmans le 22 février 1543. Ainsi les Européens,

qui ont attendu pendant des siècles d'être sauvés en Orient par le

Prêtre-Jean, le sauvent au prix de leur sang. La quête mythique est

bien achevée.

- Installée par Jean III en 1536, l'Inquisition

portugaise envoie des jésuites enquêter sur les pratiques religieuses

du Prêtre-Jean. Lui-même et ses sujets sont décrétés hérétiques. Même

si l'Ethiopie a grand besoin de canons et de munitions, le négus en

1557 refuse devant une délégation de jésuites venus de Lisbonne de

convertir l'Ethiopie au catholicisme. Et quand son successeur accepte

de le faire l'année suivante, il est désavoué par son clergé et par

son peuple qui veulent continuer à pratiquer l'ancienne religion de

leurs aïeux. La réprobation est générale : les derniers jésuites sont

expulsés de l'Ethiopie en 1634, mettant définitivement fin à cent

quarante années de relations amicales entre l'empire éthiopien et

le Portugal. Le mythe du Prêtre-Jean n'a pas pu résister à la réalité.

- Comprendre

- Tatars (ou Tartares) Tribus appartenant à la configuration des tribus

mongoles, ennemies, puis soumises à Gengis Khan. Indes Au Moyen Age,

on compte plusieurs

- Indes : l'Inde mineure, au-dessus de l'Indus ; la Grande Inde, entre

l'Indus et le Gange ; la Troisième Inde, au-delà du Gange. Pour certains

auteurs, l'appellation Inde englobe aussi une partie indéfinie de

l'Afrique orientale

Qui

se cache derrière le Prêtre-Jean ? [Page originale de "Historia"]

- Autres

pages www sur Lucien Kehren

|